「また鍵がない!」自転車に乗ろうとした時、そう焦った経験はありませんか?毎日のように使う自転車の鍵は、ふとした拍子になくしてしまいがちですよね。でも、ちょっとした工夫や習慣で、その「なくした!」という焦りから解放されるんです。

この記事では、自転車の鍵をなくさないための具体的な方法から、万が一なくしてしまった時の対処法、さらに便利なアイテムまで、あなたの鍵との新しい付き合い方を提案します。もう鍵で困らない、ストレスフリーな自転車ライフを一緒に手に入れましょう!

なぜ自転車の鍵をなくしてしまうのか?よくある原因と心理

自転車ライフナビ・イメージ

自転車の鍵は、なぜかよく見失ってしまいますよね。実は、鍵をなくしやすい人にはいくつかの共通点があるんです。

鍵をなくしやすい人の特徴と行動パターン

鍵をなくしてしまう原因は、単純な不注意だけではありません。私たちの行動パターンや心理状態が大きく影響していることがあります。

- 「とりあえず置き」の習慣: 帰宅後、玄関やテーブルの上に「とりあえず」鍵を置いていませんか?この「とりあえず」が、次の瞬間にはどこに置いたか忘れてしまう原因になります。

- 定位置がない: 鍵の「マイホーム」が決まっていないと、その日の気分や状況で置く場所が変わり、結果として見失いやすくなります。

- 「後でやる」という先延ばし: 鍵をバッグにしまう、特定の場所に掛けるなどの行動を「後でいいや」と先延ばしにすると、そのまま忘れ去られてしまうことがあります。

- 多忙やストレス: 心に余裕がない時や、急いでいる時ほど、普段ならしないようなミスをしてしまいがちです。鍵の紛失も、集中力の低下が原因となることがあります。

私も昔は「とりあえず置き」の達人でした。そのせいで何度も出発が遅れた経験があります!

忘れ物が多い人のための対策

もしあなたが「忘れ物が多い」と感じているなら、それはあなたの性格の問題ではなく、ちょっとした習慣を変えるチャンスです。

忘れ物を減らすためには、以下の点を意識してみてください。

- 「ワンアクション」で完結させる: 帰宅したら、鍵を必ず指定の場所へ掛ける、または置く、というように、一つの動作で鍵の処理を完結させます。

- 「場所と行動」を結びつける: 「玄関に着いたら鍵をフックに掛ける」「カバンから財布を出す時に鍵も一緒に取り出してキーケースに入れる」など、特定の場所や行動と鍵の管理を結びつけましょう。

鍵をなくさないための習慣化テクニック

自転車ライフナビ・イメージ

鍵をなくさないためには、意識的に「なくさないための習慣」を身につけることが何よりも大切です。一度習慣になってしまえば、意識しなくても自然と鍵の管理ができるようになりますよ。

鍵の定位置を決める「指定席」ルール

鍵の紛失を防ぐ最も効果的な方法の一つが、鍵の定位置を決めることです。これは、いわば鍵の「指定席」を作ってあげるようなものです。

- 具体的な場所の選定:

- 玄関のドア付近にキーフックを取り付ける

- 引き出しの中の決まったトレイに入れる

- 毎日使うバッグの内ポケットを「鍵の部屋」にする

大切なのは、「ここ以外には置かない」というルールを自分の中で徹底することです。

我が家では玄関のキーフックが鍵の特等席。家族みんながここに掛けるので、探す手間がなくなりました!

出かける前のダブルチェック習慣

家を出る直前は、バタバタしがちですよね。そんな時こそ、冷静に「鍵を持ったか?」を確認するダブルチェックが有効です。

- 「指差し確認」の導入: 家を出る時に「財布よし!」「スマホよし!」「鍵よし!」と心の中で指差し確認する習慣をつける。

- ドアを閉める前の一呼吸: ドアを閉める前に一度立ち止まり、鍵が手元にあるか、もしくはバッグに入っているかを確認する。この「一呼吸」が大きな差を生みます。

スマートフォンと連携したリマインダー活用術

デジタルの力を借りるのも賢い選択です。スマートフォンのリマインダー機能やカレンダー機能を活用して、鍵の持ち出しを促しましょう。

- 出発時刻に合わせた通知: 毎日決まった時間に出かける場合、その少し前に「自転車の鍵、持った?」と通知が来るように設定しておく。

- 位置情報と連動したアラート: 家を出る時や、特定の場所から離れる時に「鍵を確認する」アラートを出す設定も可能です。(ただし、プライバシー設定を確認し、ご自身の判断で行ってください。)

なくした鍵を早く見つけるためのヒント

自転車ライフナビ・イメージ

どんなに気を付けていても、うっかり鍵をなくしてしまうことはありますよね。そんな時でも、慌てず冷静に対処できるよう、探し方のヒントを知っておきましょう。

鍵をなくした時に落ち着いて行動するためのステップ

鍵をなくしたことに気づいたら、まずは深呼吸。パニックになると、かえって見つけにくくなります。

- 最後に鍵を使った場所を思い出す: 自転車に乗ったのはどこ?どこで鍵を開けた?最後に鍵を見たのはいつ?

- 行動ルートを逆再生する: 最後に鍵を使った場所から、今いる場所までの行動を逆順にたどってみましょう。

- 持ち物の中を確認する: バッグの中、ポケットの中、カバンや上着のあらゆる収納スペースをもう一度、丁寧にくまなく確認します。

- 「もしここに置くとしたら?」と想像する: 普段置かない場所でも、焦っていたり、一時的に置いたりした可能性を考えてみましょう。

鍵を見つけるための捜索範囲の絞り込み方

闇雲に探し回るのではなく、効率的に捜索範囲を絞り込むことが大切です。

- 自宅内を重点的に: 家の中で鍵をなくすことが多い人は、まずは家の中を徹底的に探しましょう。玄関、リビング、寝室、水回りなど、自分が普段過ごす場所を優先します。

- 自転車の周辺を念入りに: 自転車を停めた場所の周辺、特に鍵を操作したであろう場所の地面や周辺の物を確認します。

- 公共交通機関の利用歴: もし電車やバスを利用したなら、その交通機関の忘れ物センターに問い合わせてみましょう。

警察への届け出と遺失物センターの活用法

どうしても見つからない場合は、地域の警察署や交番に遺失物届を出すことを検討しましょう。

- 遺失物届の提出: なくした場所や時間、鍵の特徴などを詳しく伝えます。見つかった際に連絡をもらえるよう、連絡先も忘れずに。

- 遺失物センターの確認: 各自治体や警察が運営している遺失物センターのウェブサイトを確認するのも有効です。多くの拾得物が登録されています。

私は鍵をなくした時、まず「どこで座ったか」を思い出します。意外と座った場所の真下に落ちていることが多いんですよ!

鍵をなくす不安をなくす!おすすめ便利グッズ

自転車ライフナビ・イメージ

「なくさない」ための習慣も大切ですが、最新の便利グッズを導入すれば、さらに鍵紛失のリスクを減らせます。テクノロジーを賢く活用して、日々の不安を解消しましょう。

スマートタグで鍵の場所を特定

スマートタグは、鍵に取り付けておくと、スマートフォンのアプリと連携して鍵の場所を特定できる優れものです。

- Bluetoothで場所を特定: 鍵から一定距離内であれば、スマートフォンのアプリで鍵を鳴らして音で見つけたり、地図上に表示したりできます。

- 「置き忘れ防止」アラート: 鍵がスマートフォンから離れると通知が来る機能があるものもあり、置き忘れを防げます。

- クラウドソーシング機能: 他のスマートタグユーザーがあなたの鍵の近くを通った場合、その位置情報を匿名で教えてくれる機能を持つ製品もあります。

ダイヤル式や指紋認証の鍵に替えるメリット

そもそも「鍵」そのものを持たない、という選択肢もあります。ダイヤル式や指紋認証の鍵に替えることで、鍵をなくす心配が根本からなくなります。

- ダイヤル式ロック: 鍵を持ち歩く必要がなく、暗証番号さえ覚えていれば開錠できます。複数人で自転車を共有する場合にも便利です。

- 指紋認証ロック: 指紋を登録するだけで開錠できるため、鍵を差し込んだり番号を合わせたりする手間が省け、スマートに利用できます。電池切れには注意が必要です。

頑丈で安心!複数の鍵を併用するセキュリティ対策

鍵をなくさないための対策とは少し異なりますが、万が一のために、複数の鍵を併用することをおすすめします。これは、鍵の紛失対策だけでなく、盗難防止にもつながります。

- メインロック+サブロック: 自転車本体に付属している鍵とは別に、U字ロックやチェーンロックなどを併用します。一つなくしても、もう一つで対処できますし、盗難対策にもなります。

- 異なる種類の鍵を選ぶ: 例えば、ディンプルキーとダイヤルキーなど、開錠方法の異なる鍵を組み合わせると、セキュリティがさらに向上します。

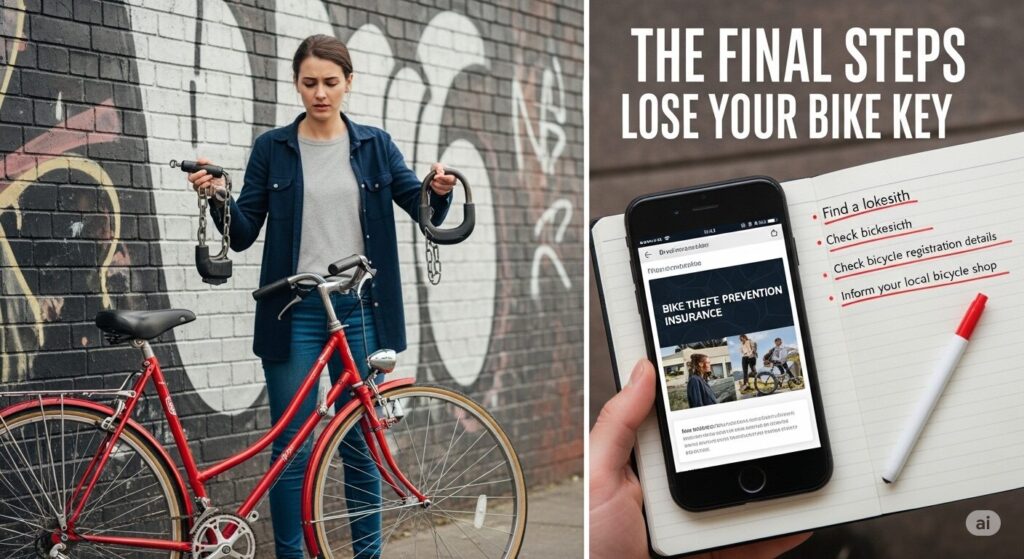

自転車の鍵をなくした時の最終手段と注意点

自転車ライフナビ・イメージ

どんなに気を付けていても、やはり鍵が見つからない、または壊れてしまった、という状況に陥ることもあるかもしれません。そんな時の最終手段と、その際の注意点を知っておきましょう。

鍵を壊すしかない場合の注意点

もし鍵が見つからず、どうしても自転車に乗る必要がある場合、鍵を壊すという選択肢も出てきます。しかし、これは最終手段であり、いくつかの注意点があります。

- 所有者の証明: 自分の自転車であることを証明できないと、警察官に職務質問された際に盗難を疑われる可能性があります。自転車防犯登録証や購入時のレシートなど、所有を証明できるものを用意しておきましょう。

- 工具の選定: 鍵の種類によって、適切な工具が異なります。無理に壊そうとすると、自転車本体を傷つけたり、怪我をしたりする恐れがあります。

- プロへの依頼: 不安な場合は、自転車店や鍵屋さんに相談するのが最も安全で確実です。専門の工具と知識で、自転車を傷つけずに鍵を破壊、または開錠してくれます。

私も一度、鍵を壊さざるを得ない状況に。その場で所有証明を見せられるよう、スマホに写真を入れておくと安心です!

自転車防犯登録とTSマークの重要性

鍵をなくした時だけでなく、自転車を安全に利用するためにも、自転車防犯登録は非常に重要です。

- 防犯登録のメリット:

- 盗難時の発見率向上: 盗難された自転車が発見された場合、登録情報から所有者を特定しやすくなります。

- 所有者の証明: 鍵の紛失などで警察に確認された際、自分の自転車であることを証明する有力な証拠になります。

- 再交付の手間軽減: 鍵をなくしてしまった際に、新しい鍵の作成や交換が必要になった場合、所有証明がスムーズに進みます。

TSマークは、自転車の点検整備を受けた証として貼られるものです。万が一、自転車が原因で事故が起きた場合、賠償責任保険や傷害保険が付帯しています。鍵の紛失とは直接関係ありませんが、自転車の安全利用と万が一の備えとして、定期的な点検とTSマークの取得をおすすめします。

鍵のトラブルを未然に防ぐための準備

鍵のトラブルは、日頃のちょっとした準備で回避できることが多いです。

- 予備の鍵の保管場所: 購入時についてくる予備の鍵は、自宅の安全な場所に保管しておきましょう。いざという時に、慌てずに済みます。

- 鍵の種類とサイズを控えておく: 鍵をなくした際に、新しい鍵を作る必要がある場合があります。その際、鍵の種類(ディンプルキー、ディスクキーなど)や、可能であれば鍵番号を控えておくと、スムーズに手配できます。

- 緊急連絡先リストの作成: 家族や友人の連絡先だけでなく、もしもの時に頼れる自転車店や鍵屋さんの連絡先をスマートフォンのメモなどに登録しておくと安心です。

まとめ

自転車ライフナビ・イメージ

自転車の鍵は、私たちの日常に欠かせない大切なパートナーです。つい見失いがちな小さな存在ですが、ちょっとした工夫や習慣、そして時には最新のテクノロジーを活用することで、「なくした!」という焦りから解放され、より快適で安心な自転車ライフを送ることができます。

鍵の定位置を決め、出かける前のダブルチェックを習慣化し、スマートタグのような便利グッズも積極的に取り入れてみましょう。そして、万が一なくしてしまった時でも、慌てず冷静に対処できるよう、対処法をあらかじめ知っておくことが大切です。

この記事が、あなたの自転車の鍵との新しい付き合い方を始めるきっかけになれば幸いです。もう鍵で悩むことはありません。さあ、安心して自転車のペダルを漕ぎ出し、新たな冒険に出かけましょう!

【関連記事】

- 自転車の消費カロリーが異常に高い原因と対策

- 自転車の指導・警告カードの記録を徹底解説

- 自転車の無断駐輪に困ったら?張り紙で解決する方法

- 20インチ自転車で疲れるのはなぜ?原因と対策を徹底解説

- 自転車に乗るとすぐ疲れる原因とは?考えられる病気と対策

【参考資料】