あなたはもしかすると、どこかで見かけた不正利用の現場に疑問を感じたのかもしれません。あるいは、自分自身が意図せず料金を払わずに出庫してしまい、不安を抱えているのではないでしょうか。

近年、無人で運営されている有料駐輪場が増えたことで、システムの隙を突いた不正利用や料金踏み倒しが問題視されるようになっています。ロックをかけない、無料時間を繰り返し利用するなど、知らず知らずのうちにトラブルを招くケースも少なくありません。

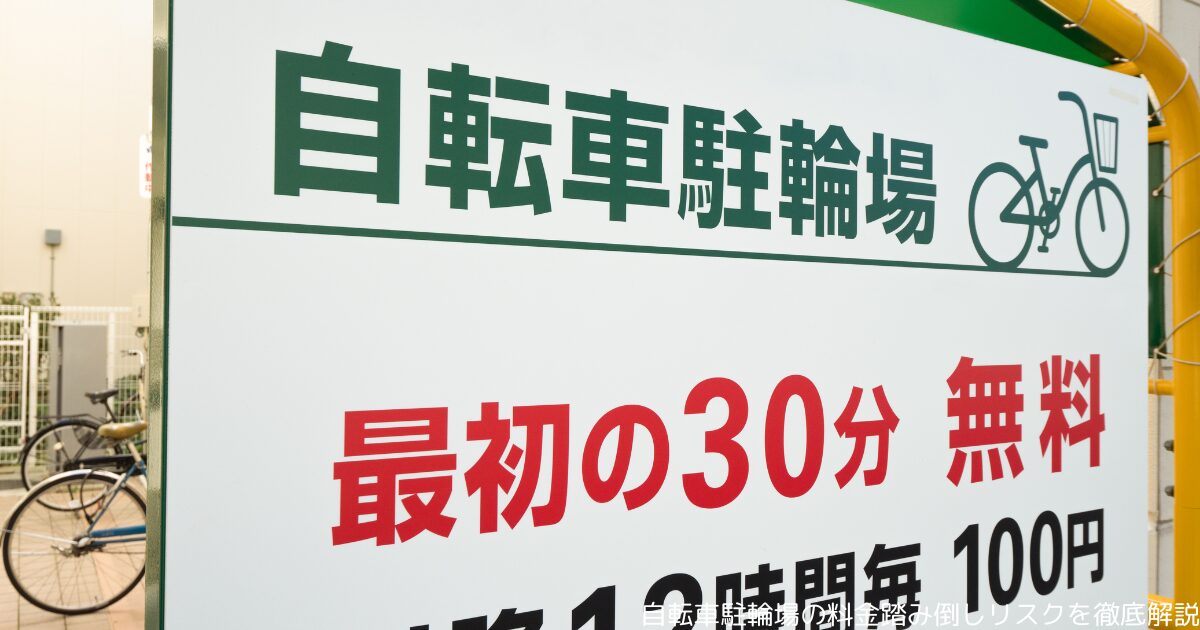

この記事では、自転車駐輪場の料金踏み倒しに関する実態や代表的な手口、利用者として気をつけるべきポイントをわかりやすく解説します。

正しく利用するための知識を身につけて、安心して駐輪場を使いたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

仕組みを知ると安心できますよ!

【記事のポイント】

- 駐輪場で行われる料金踏み倒しの手口

- 不正利用による法的リスクとトラブル

- 適切な利用方法とトラブル時の対応策

自転車駐輪場の料金踏み倒しの実態

有料駐輪場の不正利用によくある手口

有料駐輪場を不正に利用する人の行動には、いくつかのパターンが存在します。これらは一見些細に見えることもありますが、積み重なれば駐輪場の運営に深刻な影響を与えます。

最も多いのは「ロックがかからない状態での駐輪」です。自転車のタイヤを所定の位置にきちんとはめ込まなければロックされない構造を利用し、意図的にロックさせずに駐輪する方法です。このやり方は、自転車を置いてもシステム上は「未入庫」とされるため、料金が発生しません。

また、別の手口として「一時出庫の繰り返し」があります。多くの駐輪場では、最初の1時間や2時間が無料になっているケースがあります。この仕組みを逆手に取り、1時間以内で一度出庫し、すぐに再度駐輪することで料金を回避する人もいます。利用者が少ない時間帯や無人管理の施設では、こうした行動が発覚しにくいため、不正利用が起こりやすくなります。

さらに、「ロック機能がない場所での利用」も見逃せません。一部の簡易駐輪スペースでは、駐輪しても自転車が物理的に固定されない場合があります。このような場所では、支払い義務があるにも関わらず、精算機を使わずにそのまま立ち去る利用者もいます。

このような手口は一見バレにくいように見えますが、管理会社は監視カメラや定期点検によって状況を把握しています。実際、不審な行動が繰り返されると警察に相談されるケースもあります。不正利用は立派な契約違反であり、悪質な場合は損害賠償を請求されることもあるため、絶対に避けるべきです。

以下のような行動が代表的な不正利用とされています。

- ロックされないように意図的にズラして駐輪する

- 短時間で一度出庫し、無料時間を繰り返し利用する

- ロック機能のない駐輪場で料金を支払わずに出る

どの手口も、「少額だから」という理由で行われがちですが、繰り返すことで損害が積み重なり、法的責任を問われる可能性があります。

有料駐輪場でロックしないとどうなる?

有料駐輪場でロックをかけずに利用してしまった場合、その利用自体が無効と見なされる可能性があります。多くの駐輪場では、ロックがかかることによって利用契約が成立する仕組みを採用しているからです。

ロックがかからない場合、システム上では「駐輪していない」と判断され、料金が発生しません。つまり、本人には利用の意思があっても、管理側の記録には残らないため、結果的に料金未払いとなるのです。

一方、利用者によっては「力が足りずロックできなかった」「ラックの構造に問題があった」といった事情もあるでしょう。しかし、いかなる理由があるにせよ、ロックされなかった場合には以下のような問題が生じます。

- 利用記録が残らないため、料金が発生しない(不正利用と見なされる)

- 長時間停めても他人に動かされる可能性がある

- 無断駐輪扱いとして撤去対象になることもある

このように、ロックされていないというだけで、想定外のトラブルに巻き込まれるリスクが高まります。実際、ロックされていない自転車は係員が放置車両と勘違いし、撤去するケースもあるため注意が必要です。

また、利用者が「正しく駐輪したつもり」であっても、他人が勝手に押し込んでロックがかかることもあります。この場合、思わぬ料金が発生する可能性があり、トラブルの元となります。

もしロックがかからないと気づいた時は、そのまま帰るのではなく、場内の管理連絡先に問い合わせるか、近隣の別の駐輪場を使うのが安全です。

有料駐輪場でお金を払わない危険性

有料駐輪場を利用しておきながら料金を支払わない行為には、予想以上に大きなリスクが潜んでいます。料金が少額であることから軽視されがちですが、れっきとした契約違反や不当利得に該当する行為となるからです。

料金を支払わずに出庫するケースは、本人に悪意がなかったとしても、結果として「無断利用」と見なされる可能性があります。たとえば、自転車を枠にきちんとはめていなかったためにロックされず、料金が発生しなかった場合でも、そのスペースを使っていた事実があれば「利用した」と判断されることがあるのです。

こうした行為が続けば、以下のような問題が発生することが考えられます。

- 管理会社から損害賠償や追加請求を受ける

- 常習性があれば悪質と見なされ、警察へ相談される

- 民事的には不当利得として請求対象となる

もちろん、刑法上の窃盗罪や詐欺罪に該当するかどうかは条件によって異なります。一般的に、無形のサービスである駐輪スペースの無断利用は窃盗には該当しませんが、意図的に支払いを免れていたり、巧妙な手口を使っていた場合は、業務妨害や詐欺と判断される可能性もゼロではありません。

お金を払わないまま利用して「バレなければいい」と思ってしまうのは危険です。たとえ悪意がなかったとしても、管理側は防犯カメラやセンサーで利用状況を把握していることが多く、不審な利用履歴があれば対応を強化される場合もあります。

駐輪料金が100円や200円程度だったとしても、支払うべき料金を払わないことに変わりはありません。正しく利用することで、トラブルを未然に防ぐことができ、他の利用者への迷惑も避けられます。

駐輪場のロックの仕組み

駐輪場を正しく利用するには、まずロックの仕組みを理解しておく必要があります。現在、多くの有料駐輪場では、機械式のロックが導入されており、タイヤが所定の位置に入ることで自動的にロックが作動するよう設計されています。

この仕組みの特徴は、利用者が特別な操作をしなくてもロックがかかる点にあります。ただし、ロックがかかるかどうかは「自転車を枠にきちんと入れているかどうか」に大きく左右されます。前輪が枠の奥まで入っていなかったり、タイヤの角度がズレていたりすると、ロックが作動しない場合があります。

ロックの種類には主に以下のようなものがあります。

- 前輪を差し込むとロックバーが上がるタイプ

- 後輪を囲む形でバーが出てくるタイプ

- タイヤを両側から挟む形で固定するタイプ

いずれの方式も、センサーや物理的な接触によって「駐輪された」と判断し、ロックが作動します。つまり、ロックされない=駐輪されていないとシステムが認識してしまうため、料金が発生せず無断利用と見なされるリスクが生じます。

また、ロックの解除は多くの場合、精算機で料金を支払った後に自動的に行われるか、暗証番号やICカードなどを使って手動で解除する仕組みです。このとき、ロック解除の記録もシステムに残るため、不正行為の痕跡も把握されやすくなっています。

正しくロックを作動させるためには、以下の点に注意することが重要です。

- 自転車の前輪・後輪をまっすぐに入れる

- ガイドラインや表示に沿って駐輪する

- ロック音やランプの点灯で作動確認をする

機械の故障やロックされない不具合に気づいたときは、そのまま放置せず、場内の問い合わせ先に連絡することで、後のトラブルを回避できます。正しい使い方を知っていれば、不必要な誤解やリスクを避けることができるのです。

駐輪場の料金がおかしいときの確認方法

駐輪場を利用したあと、表示された料金が「想定より高い」「無料のはずなのに料金が発生している」といったケースに戸惑うことは珍しくありません。このようなときは、焦らず状況を整理し、いくつかのポイントを確認することで、原因を把握できます。

まず最初にチェックすべきなのは、駐輪時間と料金体系の確認です。多くの駐輪場では「2時間まで無料」や「1時間ごとに○○円」といった設定になっており、超過時間によって課金される仕組みです。時計の見間違いや思っていた以上に長く停めていたというケースは意外と多く見られます。

次に注目すべきなのが、「入庫が正しく認識されていたかどうか」です。前述の通り、ロックがかかっていなかった場合、システムは入庫と認識しておらず、出庫時にエラーとなって不正な料金が表示されることもあります。

また、以下のような原因も考えられます。

- 一時出庫後に再駐輪し、通算利用時間で課金されている

- 精算前に自転車を動かしたことでシステムが異常を検知した

- 同じエリア内で複数の駐輪枠を誤って使ってしまった

もし不自然な料金が表示された場合は、無理に支払うのではなく、まず場内に掲示されている問い合わせ窓口に連絡するのが賢明です。その場で状況を説明すれば、過剰請求が訂正される可能性もあります。

加えて、事前に以下の対策をとっておくと、トラブルの防止につながります。

- 駐輪前に料金案内の看板や張り紙を写真に撮っておく

- 精算前に自転車を動かさないようにする

- 不具合があればその場でスマホで記録を残しておく

このような方法で確認を進めれば、不自然な料金表示の原因を冷静に判断し、必要に応じて正当な対応をとることができます。たとえ小額であっても、納得のいかない請求に対しては、適切に対処する意識が大切です。

自転車駐輪場の料金踏み倒しの対応策

有料駐輪場で勝手にロックされた時の対応

有料駐輪場を利用していて、自分の意思とは関係なく自転車がロックされてしまった場合、多くの人は驚きや不安を感じるでしょう。こうした事態に直面したときは、慌てずに状況を冷静に確認し、適切に対応することが大切です。

まず考えられるのは、誰かが自転車を誤って押し込んだことで、センサーが反応し自動的にロックされたケースです。特に前輪をきちんと奥まで入れていない状態だと、他人が通行中にぶつかって押し込まれることがあります。これによりシステムが入庫と判断し、ロックが作動するのです。

こうした場面では、以下のような対応をとるとスムーズです。

- 駐輪場内に設置された管理会社の連絡先へ電話する

- ロック番号や自転車の位置番号、状況を正確に伝える

- 証拠として、自転車の状態や案内表示の写真を撮っておく

- 係員が不在の場合は、問い合わせ先の指示に従う

自動精算機が設置されているタイプの駐輪場であれば、場合によってはその場で料金を支払う必要があるかもしれません。ただし、ロックが勝手に作動した状況が明らかであれば、後日返金対応がなされるケースもあります。

一方、トラブル防止のためにも、以下のような注意点を意識しておくと安心です。

- 自転車を枠に浅く差し込んだまま放置しない

- 利用を終えた後はできるだけ早く出庫する

- ロックの有無を確認してから場を離れる

こうした小さな心がけが、思わぬトラブルを未然に防ぐことにつながります。駐輪場の仕組みはシンプルに見えて、センサーや自動認識機能によって動作しているため、想定外の操作や影響で誤作動する可能性があることを理解しておくと安心です。

ロックしない利用が招くトラブル

有料駐輪場でロックがかからないまま利用してしまうと、利用者自身が意図していなかったとしても、複数のトラブルが発生する可能性があります。駐輪場の仕組みは、ロックが作動することで正式な利用が認識される設計になっていることが多いためです。

ロックしない状態での利用が招く代表的なトラブルには、次のようなものがあります。

- システムに利用が記録されず、料金が発生しない(不正利用と誤解される)

- 他人が自転車を移動させるなどしてロックが作動し、意図しない課金が発生する

- 管理会社に無断駐輪と判断され、撤去対象となることがある

- 保管義務を果たしていないとみなされ、賠償請求につながる可能性がある

また、自転車をロックしないまま放置すると、盗難リスクも高まります。物理的に固定されていないため、通行人や悪意のある第三者が簡単に持ち出すことができてしまいます。これは利用者にとっても大きな損失になります。

多くの人が「短時間だから大丈夫」「どうせ無料の時間内だし」と思って軽視してしまいがちですが、ロックされない=正式に利用していないという構造上の問題があることを理解しておく必要があります。

こうしたトラブルを避けるためには、次のような行動が有効です。

- ロック音や表示ランプが点灯したかを必ず確認する

- タイヤがしっかり奥まで入っているかを目視でチェックする

- ロックが作動しない場合は、その場で別の枠に移動するか管理者に相談する

仮に自分の力ではロックがかからない場合、故障や設計上の問題の可能性もあります。そのようなときは、その場で諦めるのではなく、運営側に報告することが重要です。自分では些細なことだと思っていても、後々大きな誤解や損失につながるリスクがあるからです。

駐輪場の不正利用は法律上どう扱われる?

駐輪場の不正利用は、たとえ金額が少額であっても、法律的には見過ごされない問題となることがあります。無断利用や料金未払いといった行為は、民事上の責任だけでなく、場合によっては刑事責任が問われるケースも考えられます。

法律の観点から見ると、無人の有料駐輪場であっても、利用者と運営者との間には「黙示的な契約関係」が成立していると解釈されます。つまり、自転車を駐輪場に置くことで、利用者はそのスペースの使用と引き換えに料金を支払う義務を負っているということです。

この義務を果たさない場合、以下のような法的扱いがなされることがあります。

- 民法上の不当利得:本来支払うべき料金を支払わずに得た利益は返還対象となる

- 不法行為責任:悪質な手段で支払いを回避した場合、損害賠償請求の対象となる

- 業務妨害罪:故意に不正行為を繰り返した場合、運営の妨げとされ刑事責任が問われる可能性がある

ただし、駐輪場の利用が「無形のサービス」であるため、窃盗罪のような「有形物の盗み」とは異なり、直接的に刑法で罰せられることは少ないのが実情です。

一方で、詐欺罪のように「人をだまして利益を得た」と判断される場合は、刑事罰の対象になる可能性もあります。特に、監視カメラの死角を狙った行為や、知恵を使って意図的に課金を逃れる行動が繰り返されると、運営者側が警察に相談することも珍しくありません。

日常の中で軽視されがちな行動であっても、法的には「契約違反」や「不法行為」として扱われることがあるため、利用者には十分な注意と自覚が求められます。

不正利用を防ぐためには、

- ロックの作動確認を怠らない

- 時間超過に注意し、必要な料金は必ず支払う

- 駐輪場の利用規約や掲示内容をよく確認する

といった基本的なマナーの実践が、最も効果的な対策といえるでしょう。悪意がなかったとしても、繰り返せば大きなトラブルにつながりかねないことを忘れてはなりません。

駐輪場運営者による不正対策の取り組み

駐輪場の不正利用が後を絶たないなか、多くの運営者はさまざまな対策を講じています。料金踏み倒しやロック回避といった行為は、収益の減少だけでなく、他の利用者に不公平感を与えるため、適切な管理と防止策が欠かせません。

まず広く導入されているのが、「自動ロック式の駐輪装置」です。前輪や後輪を機械で固定することで、精算しなければ自転車が出せない仕組みをつくっています。これにより、無断持ち出しや支払い忘れを物理的に防ぐことが可能になります。

次に、「監視カメラの設置」も有効な抑止力となっています。近年では高性能なカメラが導入されており、利用者の出入りや不審な行動を24時間録画しています。不正が疑われる場合は、その映像をもとに警察に相談するケースもあります。

さらに、以下のような対策も実施されています。

- センサーによる利用時間の自動計測

- 管理会社への直通通報ボタンの設置

- アプリやQRコードによる入出庫記録のデジタル化

- 故意の不正利用が疑われる番号の一時利用停止

こうした技術的な取り組みに加えて、利用者への啓発も重要な役割を果たしています。場内に「不正利用は法的措置の対象になります」といった注意喚起の掲示をすることで、意図的な違反行為を抑える効果が期待されています。

また、有人管理の時間帯を一部設ける駐輪場もあります。スタッフが定期的に巡回することで、不正行為を抑止し、トラブルの早期対応が可能になります。

運営者にとっては、不正利用を未然に防ぐことが、駐輪場の信頼性を保つうえで非常に重要です。そのため、新たな技術やシステムを取り入れつつ、利用者との信頼関係を築く努力が日々続けられています。

不正利用を見かけたときの適切な対処法

自転車駐輪場で明らかな不正利用を見かけたとき、どのように行動すべきか悩む人は少なくありません。自分が直接被害を受けていなくても、公共のマナーが守られていない状況を放置するのは気持ちのよいものではないでしょう。

まず注意すべきは、「自己判断で直接注意しないこと」です。相手がどのような人物か分からない場合、口論やトラブルに発展する恐れがあります。不正行為を止めたい気持ちがあっても、感情的にならず、冷静に対処することが大切です。

安全かつ適切に行動するためには、以下の方法が有効です。

- 駐輪場内の管理会社の連絡先に通報する

- 防犯カメラがある場合はその存在を運営側に伝える

- 必要であれば状況を写真で記録する(撮影は慎重に)

- 周囲にいる係員や駅員に相談する

最近では、駐輪場の精算機や案内板に「通報先の電話番号」や「QRコードによる報告窓口」が記載されているケースも増えています。これを利用すれば、名前を出さずに不正の報告を行うことができ、心理的な負担も軽減されます。

ただし、報告する際は感情的にならず、「どの場所で、どのような行為があったか」を客観的に伝えることが重要です。例えば「〇〇番の駐輪枠で、自転車を持ち上げてゲート外に出していた」など、具体的な状況を整理して伝えることで、運営側も迅速かつ正確に対応できます。

また、不正行為を見かけた際にすべきでない行動もあります。

- 相手の自転車に触れる、動かす

- 写真や動画をSNSにアップロードする

- 個人を特定してネット上で晒すような行為

こうした行動は、たとえ善意から出たものであっても、新たな法的問題を生む可能性があります。不正利用をなくすためには、適切なルールに従って対応することが、結果として最も効果的な方法となるのです。

公共のスペースである駐輪場では、すべての利用者が気持ちよく使えるよう、社会的なモラルと法的ルールの両方を意識して行動することが求められます。

まとめ:自転車駐輪場の料金踏み倒しの実態と対応策

自転車駐輪場の料金踏み倒しは、決して珍しい問題ではなく、多くの場所で日常的に発生しています。利用者の一部がロックをかけずに停める、短時間で出入りを繰り返して無料時間を悪用するなど、さまざまな不正利用の手口が確認されています。

特に無人管理の有料駐輪場では、システムの隙を突いた行動が行われやすく、不正が繰り返されれば運営への影響は小さくありません。

こうした背景から、駐輪場の運営者は以下のような対策を講じています。

- 自動ロック装置の導入

- 監視カメラの設置による常時監視

- 利用者への注意喚起の掲示

- センサーやアプリによる入出庫の記録強化

また、不正利用を見かけた際の対応としては、個人で直接注意せず、管理会社への通報や証拠の記録など冷静な対応が求められます。

駐輪場はすべての利用者が快適に使える公共スペースです。少額であっても料金をきちんと支払うことが、ルールを守る第一歩であり、不正行為を防ぐ最も基本的な対策といえるでしょう。

僕もロック忘れで料金未払いになったことがあります。

次は気をつけます!