自転車の安全な走行に不可欠なパーツであるブレーキシュー。

「最近、ブレーキの効きが悪いな」「キーキー音がするようになった」と感じている方もいるのではないでしょうか。

ブレーキシューは消耗品であり、定期的な交換が必要です。

しかし、いざ交換となると、「どのブレーキシューを選べば良いの?」「自分で交換できるの?」といった疑問が浮かんでくるかもしれません。

特に「100均のブレーキシューってどうなの?」と気になっている方もいることでしょう。

手軽に手に入る100均のブレーキシューは、果たして本当に使えるのでしょうか?

この記事では、そんなブレーキシューに関する疑問を解消し、安全で快適な自転車ライフを送るための情報を提供します。

100均ブレーキシューの実用性から、交換のタイミング、種類ごとの選び方、さらには自分で交換する方法まで、自転車初心者の方でも理解しやすいように詳しく解説していきます。

この記事を読めば、あなたの自転車のブレーキシュー選びから交換まで、すべてがクリアになるはずです。

Amazonで「自転車のブレーキシュー」を見る楽天市場で「自転車のブレーキシュー」を見る

100均のブレーキシューは使える?

自転車のメンテナンス費用を抑えたい、急なトラブルで応急処置をしたいという時、ふと頭をよぎるのが100円ショップの存在です。

最近では様々な自転車用品が100円ショップで手に入るようになり、ブレーキシューもその一つとして見かけることがあります。

しかし、本当に100均のブレーキシューは実用的なのでしょうか?

ここでは、その実態と注意点について詳しく掘り下げていきます。

100均での入手状況

100円ショップで自転車用品が充実している店舗では、ブレーキシューも取り扱っていることがあります。

主に、ママチャリなどの一般的なシティサイクルに使用されるVブレーキ用のブレーキシューや、キャリパーブレーキ用のブレーキシューを見かけることが多いでしょう。

価格はもちろん110円(税込)であり、非常に手軽に購入できるのが最大の魅力です。

しかし、店舗によっては取り扱いがない場合や、特定の形状のブレーキシューしか置いていない場合もあるため、事前に確認が必要です。

また、スポーツサイクル向けの高性能なブレーキシューや、特殊なブレーキシステムに対応するものは、ほとんどの場合100円ショップでは見つけることができません。

100均ブレーキシューの品質と注意点

手軽さが魅力の100均ブレーキシューですが、その品質については慎重に考える必要があります。

一般的に、100円という価格帯で販売されているブレーキシューは、専門の自転車用品店で販売されている製品と比較すると、素材や製造工程においてコストが抑えられている可能性が高いです。

具体的な品質面での注意点としては、以下のような点が挙げられます。

- 制動力の不足: ブレーキシューのゴム素材は、摩擦係数や耐久性に大きく影響します。100均のブレーキシューは、摩擦係数が低く、必要な制動力を得にくい場合があります。特に雨天時や下り坂など、高い制動力が求められる状況では、危険を感じるほどの効きの悪さを感じるかもしれません。

- 耐久性の低さ: ゴムの質が悪いため、摩耗が早く進む可能性があります。通常のブレーキシューよりも短期間で交換が必要になるケースが多く、結果的に頻繁な交換費用がかかることで、長期的に見ればコストパフォーマンスが良いとは言えない場合もあります。

- リムへの攻撃性: 品質が低いブレーキシューは、ブレーキをかけた際にリムを傷つけやすいことがあります。特にアルミリムの場合、ブレーキシューの異物混入やゴムの質によっては、リムの摩耗を早めてしまう可能性も否定できません。

- 音鳴り: ブレーキをかけた際に「キーキー」といった不快な音鳴りが発生しやすい傾向があります。これは、ブレーキシューの素材や形状、またはリムとの相性によって引き起こされることが多い現象です。

これらの品質に関する注意点を踏まえると、100均のブレーキシューは、あくまで緊急時の応急処置や、ごく短期間の使用に限定するのが賢明と言えるでしょう。

どんな自転車におすすめ?100均シューの適性

では、100均のブレーキシューはどのような自転車や状況に適しているのでしょうか。

- 短距離での使用がメインのシティサイクル: 普段使いで、自宅から駅までの短い距離や、スーパーへの買い物など、スピードを出さずにゆっくりと走るシティサイクルであれば、100均のブレーキシューでも一時的に使用することは可能です。ただし、あくまで一時的なものと認識し、早めに専門のブレーキシューに交換することをおすすめします。

- 緊急時の応急処置: 旅先でブレーキシューが突然摩耗してしまい、近くに自転車店がないといった緊急時には、一時的な代替品として利用する選択肢も考えられます。しかし、これはあくまで「緊急避難」であり、その後は必ず適切なブレーキシューに交換することが重要です。

- 練習用・実験用: 自転車のメンテナンス方法を学ぶための練習台や、ブレーキシュー交換の作業手順を確認するための実験用として使用する分には、コストを抑えられる点でメリットがあるかもしれません。

逆に、以下のような自転車や状況では、100均のブレーキシューは絶対におすすめできません。

- 長距離走行や坂道が多い場所での走行: 長い距離を走る場合や、頻繁に坂道を下るような状況では、高い制動力と耐久性が求められます。100均のブレーキシューでは、十分な安全性を確保できません。

- スポーツサイクル: ロードバイクやマウンテンバイクなどのスポーツサイクルは、高速走行や悪路走行を前提として設計されており、高性能なブレーキングシステムが不可欠です。100均のブレーキシューでは、本来の性能を発揮できないだけでなく、重大な事故につながる可能性があります。

- 通勤・通学など日常的に使用する自転車: 毎日使用する自転車の場合、安全性は最優先されるべきです。100均のブレーキシューでは、万が一の事態に対応できないリスクが高まります。

結論として、100均のブレーキシューは、その価格ゆえの制約が多く、安全性を考慮すると常用することは推奨できません。

自転車のブレーキは命に関わる重要な部品です。

安価であることだけに目を奪われず、安全性を最優先に考えて適切なブレーキシューを選ぶことが何よりも大切です。

ブレーキシュー交換のタイミングと必要性

ブレーキシューは、自転車の安全な走行を支える重要な消耗部品です。

タイヤの溝が減るように、ブレーキシューも使用するにつれて少しずつ摩耗していきます。

この摩耗を放置すると、ブレーキの効きが悪くなるだけでなく、最悪の場合、重大な事故につながる可能性もあります。

ここでは、ブレーキシューの交換タイミングや、交換の必要性について詳しく解説します。

ブレーキシューの寿命と交換サイン

ブレーキシューの寿命は、使用頻度、走行距離、路面状況、ブレーキシューの種類、そして乗り手のブレーキのかけ方によって大きく異なります。

一概に「〇〇キロで交換」とは言えませんが、いくつかのサインを見逃さないことで、適切な交換時期を判断できます。

一般的なブレーキシューの寿命の目安は、通勤・通学で毎日自転車に乗る方であれば、半年から1年程度と言われています。

週末にたまに乗る程度であれば、数年持つこともあります。

具体的な交換サインとしては、以下の点に注目しましょう。

- 摩耗限界ライン: 多くのブレーキシューには、摩耗限界を示す溝や線が設けられています。この溝や線が見えなくなったり、ほとんど消えかかっている場合は、交換のサインです。Vブレーキ用のブレーキシューでは、側面に小さな溝がいくつか刻まれており、これが消えたら交換時期となります。キャリパーブレーキ用のブレーキシューでは、表面に窪みや線が設けられていることが多いです。

- 制動力の低下: ブレーキレバーを強く握っても、以前のようにしっかりと止まらないと感じたら、ブレーキシューの摩耗が考えられます。制動力が低下すると、危険回避の際に間に合わないリスクが高まります。

- キーキー音: ブレーキをかけた際に「キーキー」「ゴーゴー」といった異音がするようになるのも、交換サインの一つです。これは、ブレーキシューが摩耗して硬くなったり、異物が付着したり、リムとの当たりが悪くなったりしていることが原因です。特に、金属がこすれるような音がする場合は、ブレーキシューのゴム部分がほとんどなくなり、シューの金具部分がリムに接触している可能性があり、非常に危険です。

- ブレーキシューの硬化やひび割れ: 長期間使用していると、ブレーキシューのゴムが劣化して硬くなったり、ひび割れが発生したりすることがあります。ゴムが硬くなると制動力が低下し、ひび割れは剥離の原因となるため、早めの交換が必要です。

- ブレーキシューの偏摩耗: ブレーキシューが片方だけ極端に摩耗している、あるいは一部だけが擦り減っている場合は、ブレーキシューの取り付け角度が適切でない可能性があります。この場合も、交換と同時に調整が必要になります。

これらのサインが一つでも見られたら、迷わずブレーキシューの交換を検討しましょう。

安全な自転車走行のためには、早めの交換が肝心です。

交換しないとどうなる?危険性とトラブル

ブレーキシューの交換を怠ると、様々な危険やトラブルに見舞われる可能性があります。

- 制動力の著しい低下と事故のリスク: 最も危険なのは、ブレーキが効かなくなることです。特に雨の日や下り坂、急な停止が必要な場面でブレーキが効かなければ、人や物に衝突したり、転倒したりする重大な事故につながりかねません。

- リムの損傷: ブレーキシューのゴムが完全に摩耗してしまうと、ブレーキシューの台座(金属部分)が直接リムに接触してしまいます。これにより、リムに深い傷が付いたり、削れてしまったりして、最悪の場合リムの交換が必要になることもあります。リムは高価な部品であるため、ブレーキシューの交換を怠ることで、かえって高額な修理費用が発生する可能性があります。

- 不快な音鳴り: ブレーキをかけるたびに大きな異音が発生すると、周囲の迷惑になるだけでなく、運転者自身の集中力も削がれます。

- ブレーキレバーの握りしろの変化: ブレーキシューが摩耗すると、ブレーキレバーの握りしろが深くなります。初期のうちは調整で対応できますが、最終的にはレバーを完全に握り込んでもブレーキが効かなくなる状態に陥ります。

- ワイヤーへの負担: ブレーキの効きが悪くなることで、無意識のうちにブレーキレバーを強く握りこむようになります。これにより、ブレーキワイヤーに余計な負荷がかかり、ワイヤーの伸びや断線につながることもあります。

ブレーキシューは、自転車の「止まる」という基本的な機能を担う非常に重要な部品です。

これらの危険性とトラブルを避けるためにも、定期的な点検と適切な時期での交換は、自転車に乗る上での最低限の義務と言えるでしょう。

日常のメンテナンスでチェックすべきこと

ブレーキシューの寿命を延ばし、安全性を維持するためには、日頃からの簡単なメンテナンスが非常に有効です。

- ブレーキシューの目視確認: 自転車に乗る前や、洗車の際などに、ブレーキシューの表面を目視で確認する習慣をつけましょう。摩耗限界ラインが近づいていないか、ひび割れがないか、異物が挟まっていないかなどをチェックします。

- 異物の除去: ブレーキシューの表面に小石や金属片などの異物が挟まっていると、制動力が低下するだけでなく、リムを傷つける原因にもなります。ピンセットなどで異物を取り除きましょう。

- リムの清掃: ブレーキシューがリムに接触する部分は、常に清潔に保つことが重要です。泥や油汚れが付着していると、制動力が低下したり、ブレーキシューの摩耗を早めたりします。水と中性洗剤で拭き取るか、自転車用のクリーナーを使用しましょう。

- ブレーキレバーの握りしろの確認: ブレーキレバーを握ったときに、レバーがハンドルバーに近すぎないか、または遠すぎないかを確認しましょう。適切な位置でブレーキが効くように調整されていることが重要です。

- ブレーキワイヤーの確認: ブレーキワイヤーに錆やほつれがないか、スムーズに動くかを確認します。ワイヤーの動きが渋い場合は、注油や交換が必要です。

これらの日常的なチェックを行うことで、ブレーキシューの異常を早期に発見し、適切な対応をとることができます。

日々の少しの心がけが、安全な自転車ライフへとつながります。

ブレーキシューの種類と特徴を理解しよう

自転車ライフナビ・イメージ

自転車のブレーキシューは、一見するとどれも同じように見えるかもしれませんが、実はその形状や素材によって様々な種類があり、それぞれに特徴があります。

自分の自転車のブレーキシステムに合ったブレーキシューを選ぶことが、最適な制動力と安全性を確保するために非常に重要です。

ここでは、ブレーキシューの主な種類とその特徴、そして選び方について解説します。

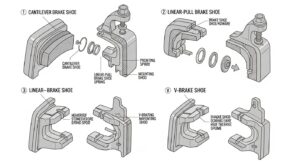

ワンピース型とカートリッジ型の違い

ブレーキシューは大きく分けて、「ワンピース型」と「カートリッジ型」の2種類があります。

- ワンピース型ブレーキシュー:ワンピース型は、ブレーキシュー全体が一体となって構成されているタイプです。シュー本体(ゴム部分)と台座(金属部分)が一体成型されており、ブレーキシューを交換する際には、シュー全体を取り外して新しいものと交換します。

- 特徴:

- 価格が比較的安い: 一体型であるため製造コストが抑えられ、安価に手に入ることが多いです。

- 交換が簡単: 取り付け・取り外しが比較的容易で、DIYでの交換がしやすいです。

- 多様な種類: シティサイクルやエントリーモデルの自転車に多く採用されており、様々なメーカーから多くの製品が販売されています。

- デメリット:

- シュー部分だけの交換ができない: ゴム部分が摩耗しても、シュー全体を交換する必要があるため、ゴミが増える可能性があります。

- 性能に限界がある場合も: 高性能なスポーツサイクル向けには、カートリッジ型が主流であり、ワンピース型は選択肢が限られることがあります。

- 特徴:

- カートリッジ型ブレーキシュー:カートリッジ型は、ブレーキシューのゴム部分(ブレーキシューインナー)と、そのゴムを固定する台座(ブレーキシューホルダー)が別々になっているタイプです。ゴム部分が摩耗したら、台座はそのままに、ゴム部分だけを交換します。

- 特徴:

- 経済的: ゴム部分だけを交換できるため、長期的に見るとコストを抑えることができます。

- 環境に優しい: 廃棄物がゴム部分だけになるため、環境負荷が小さいと言えます。

- 高性能な製品が多い: ロードバイクやマウンテンバイクなどのスポーツサイクルに多く採用されており、様々な特性を持った高性能なゴム素材の選択肢が豊富です。

- 交換の自由度が高い: シューホルダーはそのままに、用途に応じて異なる素材のシューインナーに交換することができます(例:雨天用、レース用など)。

- デメリット:

- 初期費用がやや高い: カートリッジ本体とシューインナーを揃えるため、ワンピース型に比べて初期費用が高くなることがあります。

- 交換作業がやや複雑: シューインナーの取り付け・取り外しに少し手間がかかる場合があります。

- 特徴:

自分の自転車のブレーキシステムがどちらのタイプを採用しているかを確認し、それに合ったブレーキシューを選びましょう。

ブレーキの種類に合わせた選び方

自転車のブレーキシステムには、大きく分けて「キャリパーブレーキ」「Vブレーキ」「カンチブレーキ」などがあります。

それぞれのブレーキの種類によって、適合するブレーキシューの形状が異なります。

- キャリパーブレーキ用ブレーキシュー:ロードバイクやクロスバイク、一部のシティサイクルに採用されていることの多いブレーキです。ブレーキ本体が車体に取り付けられ、左右のアームがリムを挟み込むように動作します。

- 特徴: シュースタッド(取り付けボルト)がブレーキシューに一体化しているタイプが一般的です。カートリッジ型も多く、交換する際にシューホルダーとシューインナーの形状を合わせる必要があります。

- 選び方: ブレーキ本体の種類(例:シマノ製、テクトロ製など)や、取り付けられているブレーキシューの形状を確認して選びます。多くの場合、シューの背面にメーカー名や対応ブレーキの種類が記載されています。

- Vブレーキ用ブレーキシュー:マウンテンバイク、クロスバイク、シティサイクルなど、幅広い車種に採用されているブレーキです。左右のブレーキアームがそれぞれフォークやシートステーに固定され、ワイヤーを引っ張ることでアームが閉じてリムを挟み込みます。

- 特徴: シューホルダーにシューインナーを差し込むカートリッジ型が主流です。シューホルダーの形状はメーカーによって様々ですが、シューインナーの互換性があるものも多いです。

- 選び方: 基本的には、Vブレーキ対応と明記されているものを選びます。カートリッジ型の場合は、現在使用しているシューホルダーと互換性のあるシューインナーを選びましょう。取り付け時に角度調整がしやすいように、ワッシャーが付属しているものを選ぶと便利です。

- カンチブレーキ用ブレーキシュー:昔のマウンテンバイクやツーリングバイク、一部のクロスバイクに採用されているブレーキです。Vブレーキに似ていますが、ブレーキアームの構造やワイヤーの取り回しが異なります。

- 特徴: Vブレーキ用と似た形状のものが多いですが、シューの取り付け方法や角度調整の仕方が異なる場合があります。

- 選び方: 必ずカンチブレーキ対応と明記されているものを選びましょう。Vブレーキ用を流用できるケースもありますが、制動力や安全性を考慮すると専用品の使用が望ましいです。

自分の自転車にどのタイプのブレーキが装着されているかを確認し、それに合ったブレーキシューを選ぶことが、正しくブレーキが機能するために不可欠です。

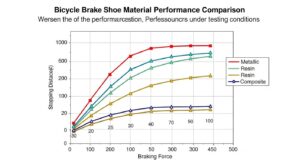

ブレーキ性能に影響するゴムの素材

自転車ライフナビ・イメージ

ブレーキシューのゴムの素材は、ブレーキの制動力、耐久性、そしてリムへの攻撃性に大きく影響します。

主に、以下のような素材が使用されています。

- 一般的なゴム素材(スタンダードコンパウンド):多くの完成車に標準で装着されているブレーキシューや、安価な交換用ブレーキシューに用いられる一般的な素材です。

- 特徴: 比較的柔らかく、初期の制動力が得やすいですが、摩耗が早い傾向があります。全天候型としてバランスの取れた性能を持つものが多いです。

- ウェットコンディション用(ウェットコンパウンド):雨天時の制動力を重視した素材です。特殊な配合や溝のパターンが施されており、水捌けが良く、ウェットコンディションでも安定した制動力を発揮します。

- 特徴: 通常のゴム素材よりも柔らかめに作られていることが多く、ドライコンディションでは摩耗が早くなる傾向があります。雨の日の走行が多い方や、レースなどで雨天走行が想定される場合におすすめです。

- ドライコンディション用(ドライコンパウンド):乾燥した路面での制動力を重視した素材です。比較的硬めの素材が多く、高い制動力と耐久性を持ちます。

- 特徴: 雨天時には制動力が低下しやすい傾向があるため、ドライコンディションでのレースや、より高い制動力を求めるサイクリスト向けです。

- 耐久性重視の素材:摩耗しにくい配合のゴム素材です。通勤・通学など、毎日自転車に乗る方におすすめです。

- 特徴: 制動力は一般的ですが、長く使えるため交換頻度を減らせます。

- ノイズ対策素材:ブレーキの音鳴りを抑制するための特殊な配合がされた素材です。

- 特徴: 音鳴りに悩んでいる場合に試してみる価値があります。

これらの素材は、単独で使用されるだけでなく、複数の素材を組み合わせた「デュアルコンパウンド」や「トリプルコンパウンド」といった製品もあります。

これは、異なる特性の素材を層状に組み合わせることで、多様な路面状況や天候に対応できるよう設計されたものです。

例えば、制動力と耐久性を両立させたり、ウェットとドライの両方で優れた性能を発揮するように調整されています。

ブレーキシューを選ぶ際には、自分がどのような状況で自転車に乗ることが多いのか、何を重視するのか(制動力、耐久性、静音性など)を考慮して、最適なゴム素材のブレーキシューを選ぶようにしましょう。

リムの素材に合わせたブレーキシューの選び方

ブレーキシューを選ぶ上で非常に重要なのが、自転車の「リム」の素材です。

リムは、タイヤがはめ込まれているホイールの外周部分であり、ブレーキシューが直接接触して制動力を生み出す部分です。

リムの素材によって、ブレーキシューに求められる特性が大きく異なるため、誤った組み合わせは制動力の低下やリムの損傷につながる可能性があります。

ここでは、主なリムの素材に合わせたブレーキシューの選び方を解説します。

アルミリム用ブレーキシューの選び方

現在、最も多くの自転車で採用されているのがアルミリムです。

軽量で加工しやすく、比較的安価なため、ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク、シティサイクルなど、幅広い車種で使用されています。

- 特徴: アルミは金属であるため、比較的摩擦係数が安定しており、様々なゴム素材のブレーキシューと相性が良いです。しかし、金属なのでブレーキシューが摩耗する際に、シューが削れて黒いカスが発生しやすいという特性があります。

- 選び方:

- 汎用性の高さ: ほとんどのブレーキシューはアルミリム用に設計されています。特に明記されていない場合は、アルミリム用と考えて良いでしょう。

- 制動力と耐久性のバランス: 日常使いであれば、制動力と耐久性のバランスの取れた一般的なゴム素材のブレーキシューがおすすめです。

- ウェットコンディション対応: 雨天時も乗ることが多い場合は、ウェットコンディションに対応したブレーキシューを選ぶと、雨の日でも安心してブレーキをかけることができます。溝が深く刻まれているものや、水捌けの良い素材が使われているものを選ぶと良いでしょう。

- 音鳴り対策: ブレーキの音鳴りに悩んでいる場合は、音鳴り対策が施されたブレーキシューを試してみるのも一つの方法です。

- シューホルダーの活用: カートリッジ式のブレーキシューであれば、シューホルダーはそのままに、季節や用途に合わせてインナーシューだけを交換するのも賢い方法です。例えば、雨が多い季節にはウェット用、乾燥している季節にはドライ用といった使い分けができます。

- 注意点: ブレーキシューのゴムが硬化すると、アルミリムを削ってしまう可能性があります。定期的にブレーキシューの状態を確認し、硬化やひび割れが見られたら交換しましょう。また、ブレーキシューに異物(小石や金属片など)が挟まっていると、リムに深い傷をつけてしまうため、こまめに異物を取り除くことが大切です。

カーボンリム用ブレーキシューの注意点

近年、ロードバイクなどで主流になりつつあるのがカーボンリムです。

軽量で振動吸収性に優れているため、レース用途や高性能バイクに採用されています。

- 特徴: カーボンは非常に熱に弱い素材です。ブレーキをかける際に発生する摩擦熱は、リムの変形や破損につながる可能性があります。また、表面が滑らかであるため、アルミリムと同じブレーキシューでは十分な制動力が得られないことがあります。

- 選び方:

- カーボンリム専用品を必ず使用: カーボンリムには、必ず「カーボンリム専用」と明記されたブレーキシューを使用してください。アルミリム用のブレーキシューをカーボンリムに使用すると、過度な摩擦熱が発生し、リムを溶かしたり、破損させたりする恐れがあります。また、制動力が不足し、大変危険です。

- 素材の特性: カーボンリム用ブレーキシューは、カーボン素材との相性を考慮して、摩擦係数や放熱性に優れた特殊なゴム素材やコンパウンドが使用されています。

- メーカー推奨品: 使用しているカーボンホイールのメーカーが推奨するブレーキシューがあれば、それが最も安心で確実な選択です。メーカーは、自社のリムに最適な性能を発揮できるよう、特定のブレーキシューをテストし、推奨していることが多いからです。

- 注意点:

- 熱に注意: 長い下り坂などでブレーキを頻繁にかけると、リムが高温になり、ブレーキシューの劣化だけでなく、リムの損傷にもつながります。適度にブレーキを解放し、リムの熱を冷ます「ポンピングブレーキ」などのテクニックも重要です。

- 制動力の違い: アルミリムと比較して、カーボンリムはウェットコンディションでの制動力が低下しやすい傾向があります。雨天時は特に慎重な運転を心がけましょう。

- 摩耗の確認: カーボンリム用ブレーキシューも摩耗します。摩耗限界ラインを確認し、早めに交換することが大切です。

- 異物混入の厳禁: アルミリム用ブレーキシューとの併用は絶対に避けましょう。たとえ一度でもアルミリムに使用したブレーキシューをカーボンリムに使うと、そのブレーキシューに付着した金属粉がカーボンリムを傷つける原因になります。

ステンレスリム用ブレーキシューのポイント

古い自転車や、一部のシティサイクルなどで見られるのがステンレスリムです。

錆に強く丈夫ですが、制動力の面ではアルミリムに劣る傾向があります。

- 特徴: ステンレスは非常に硬い素材であり、ブレーキシューとの摩擦係数が低めです。そのため、ブレーキシューの選択を誤ると、制動力が極端に低下する可能性があります。また、音鳴りが発生しやすい傾向もあります。

- 選び方:

- ステンレスリム対応品: ステンレスリムに特に強い制動力を発揮すると謳われているブレーキシューを選ぶと良いでしょう。一般的には、少し硬めのゴム素材や、ステンレスリム専用に開発されたコンパウンドが使用されています。

- 溝の深いもの: 制動時に発生する水を効率的に排出できるよう、深い溝が刻まれているブレーキシューを選ぶと、雨天時の制動力も向上します。

- 音鳴り対策品: ステンレスリムは音鳴りしやすい特性があるため、音鳴り抑制効果のあるブレーキシューを試してみるのも有効です。

- 注意点:

- 制動力の限界: 最新のアルミリムやカーボンリムと比較すると、ステンレスリムは根本的に制動力が劣ることを理解しておく必要があります。ブレーキシューの性能だけでなく、全体のブレーキシステムとしての限界があることを認識し、安全運転を心がけましょう。

- 定期的な清掃: リム表面に油分や汚れが付着すると、さらに制動力が低下します。こまめにリムを清掃し、ブレーキシューの性能を最大限に引き出すようにしましょう。

リムの素材に合わせたブレーキシュー選びは、安全な走行のためだけでなく、リム自体の寿命を延ばすためにも非常に重要です。

適切なブレーキシューを選び、快適な自転車ライフを送りましょう。

ブレーキシュー交換は自分でできる?

自転車ライフナビ・イメージ

ブレーキシューの交換は、自転車のメンテナンスの中でも比較的簡単な部類に入ります。

もちろん、初めての方にとっては少し戸惑うかもしれませんが、適切な工具と手順を知っていれば、誰でも自宅で交換することが可能です。

ここでは、ブレーキシューのDIY交換について、必要な工具から手順、メリット・デメリット、そして自転車店に依頼する場合の費用について解説します。

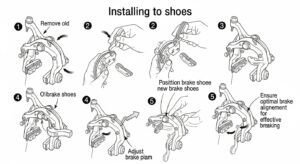

交換に必要な工具と基本的な手順

ブレーキシューの交換に必要な工具は、それほど多くありません。

一般的な自転車であれば、以下の工具があれば対応可能です。

- 六角レンチセット: ブレーキシューを固定しているボルトのサイズに合わせて、4mm、5mmなどの六角レンチが必要です。

- プラスドライバー(Vブレーキの場合): ブレーキ本体のバネの調整に必要になることがあります。

- ワイヤーカッター(必要であれば): ワイヤーの長さを調整する場合に必要になりますが、通常は不要です。

- パーツクリーナー(任意): リムの清掃や、新しいブレーキシューの油分除去に便利です。

- ウエスや古い布: 汚れを拭き取ったり、手を保護したりするのに使います。

基本的な交換手順(Vブレーキの場合を例に)は以下の通りです。キャリパーブレーキの場合も基本的な考え方は同じですが、ブレーキシューの固定方法が若干異なります。

- 古いブレーキシューの取り外し:

- ブレーキレバーを握り、ワイヤーのテンションを緩めます。Vブレーキの場合は、アーム上部のワイヤー固定ボルトを緩め、ワイヤーを外してアームを開放します。

- ブレーキシューを固定している六角ボルトを緩め、古いブレーキシューを取り外します。この際、ワッシャーの順番や取り付け方向を覚えておくと、新しいシューを取り付ける際に迷いません。

- リムの清掃:

- ブレーキシューを取り外した状態で、リムのブレーキシューが当たる部分をきれいに清掃します。パーツクリーナーや中性洗剤を含ませた布で、油分や泥汚れ、古いブレーキシューのカスなどをしっかりと拭き取ります。リムが汚れていると、新しいブレーキシューの性能が十分に発揮されなかったり、音鳴りの原因になったりします。

- 新しいブレーキシューの取り付け:

- 新しいブレーキシューをシューホルダー(カートリッジ式の場合)またはブレーキ本体の台座に取り付けます。この際、シューの取り付け方向(通常は進行方向を示す矢印が刻印されている)を確認し、左右を間違えないように注意しましょう。

- ワッシャーは、通常、シューホルダーとブレーキアームの間、そしてシューホルダーの背面と固定ボルトの間に挟みます。ワッシャーの厚みや形状によって、ブレーキシューの角度調整に影響するため、元の通りに取り付けるか、シューに付属のワッシャーを使用します。

- ブレーキシューの角度と位置の調整:

- これが最も重要な工程です。ブレーキシューがリムに対して正しく当たるように調整します。

- 高さの調整: ブレーキシューがリムのブレーキ面(ブレーキングトラック)の中央に位置するように調整します。リムの上端やタイヤに当たらないように、またリムの下端からはみ出さないように注意します。

- 角度(トーイン)の調整: ブレーキシューの進行方向前方が、後方よりもわずかに(1mm程度)先にリムに当たるように調整します。これを「トーイン調整」と呼び、ブレーキの音鳴りを軽減し、制動力を向上させる効果があります。Vブレーキの場合、ワッシャーの組み合わせで調整できます。

- 平行の調整: ブレーキシュー全体がリムに対して均等に当たるように調整します。

- 調整ができたら、ブレーキシューを固定しているボルトをしっかりと締め付けます。締め付けが緩いと、走行中にブレーキシューがずれて危険です。

- ブレーキワイヤーの再接続と調整:

- Vブレーキの場合、ワイヤーをアームに再接続し、ワイヤー固定ボルトを仮締めします。

- ブレーキレバーを数回握り、ブレーキシューがリムに当たるまでの握りしろ(遊び)を調整します。通常、レバーを握ったときに人差し指と中指がハンドルバーに当たる前にブレーキが効くのが理想です。

- アームの開き具合を調整するバネの調整ネジ(Vブレーキの場合)を回し、左右のアームが均等に開くように調整します。

- 最後にワイヤー固定ボルトをしっかりと締め付けます。

- 最終確認:

- 自転車を動かしながら、ブレーキレバーを握ってブレーキがきちんと効くか、音鳴りがないか、異変がないかを数回確認します。特に、ブレーキシューがリムのブレーキ面以外に当たっていないか、タイヤに接触していないかなどを入念にチェックしましょう。

これらの手順は、慣れれば10分〜30分程度でできるようになります。

初めての場合は、少し時間がかかるかもしれませんが、焦らずじっくりと作業を進めることが大切です。

DIY交換のメリット・デメリット

ブレーキシューを自分で交換することには、いくつかのメリットとデメリットがあります。

- メリット:

- 費用の節約: 最も大きなメリットは、工賃がかからないため費用を抑えられることです。ブレーキシュー本体の代金だけで交換できます。

- 知識と技術の習得: 自分で作業することで、自転車の構造やメンテナンスに関する知識が深まります。他のトラブルが発生した際にも、自分で対処できる能力が身につく可能性があります。

- いつでも交換可能: 自転車店に持ち込む手間や待ち時間がなく、自分の都合の良い時に交換できます。

- 愛着がわく: 自分でメンテナンスすることで、自転車への愛着がさらに深まります。

- デメリット:

- 専門知識が必要: ブレーキの仕組みを理解していないと、正しく交換できない可能性があります。特にトーイン調整などは、コツを掴むまで時間がかかるかもしれません。

- 工具の準備: 必要な工具を揃える初期費用がかかります。しかし、一度揃えれば何度も使えるため、長期的に見れば経済的です。

- 安全性へのリスク: 知識不足や手順の誤りがあると、ブレーキが正しく機能せず、事故につながる危険性があります。

- トラブル発生の可能性: 作業中にネジを破損したり、ワイヤーを断線させたりするなど、予期せぬトラブルが発生する可能性があります。

DIYでの交換は、費用を抑えたい方や、自転車のメンテナンスに興味がある方には非常におすすめです。

しかし、少しでも不安がある場合は、無理をせず専門の自転車店に依頼することも検討しましょう。

自転車店に依頼する費用と安心感

「自分で交換するのはちょっと不安」「時間がない」という方は、迷わず自転車店に依頼することをおすすめします。

プロの整備士が適切な工具と知識で確実に交換してくれるため、安心感が違います。

- 費用:ブレーキシューの交換工賃は、自転車の種類や店舗によって異なりますが、一般的には片側で500円〜1,500円程度、前後両方で1,000円〜3,000円程度が目安となることが多いです。これにブレーキシュー本体の費用が加わります。ブレーキシュー本体は、安いもので数百円から、高性能なものでは数千円するものまで様々です。

- 例: シティサイクルのブレーキシュー交換(前後)の場合

- ブレーキシュー本体: 1,000円〜2,000円程度

- 工賃: 1,000円〜3,000円程度

- 合計: 2,000円〜5,000円程度スポーツサイクルなど、より複雑なブレーキシステムの場合は、工賃がやや高くなる傾向があります。

- 例: シティサイクルのブレーキシュー交換(前後)の場合

- 安心感:

- 確実な作業: プロの整備士が、適切なトルクでボルトを締め付け、最適な角度でブレーキシューを取り付けてくれます。これにより、ブレーキの性能を最大限に引き出し、音鳴りの発生を抑えることができます。

- 他の箇所の点検: 交換作業のついでに、ブレーキワイヤーの状態や、他の消耗部品(タイヤ、チェーンなど)の摩耗具合などもチェックしてくれることが多いです。これにより、早期に他のトラブルを発見し、未然に防ぐことができます。

- 質問や相談: 自転車に関する疑問や不安な点を直接質問できるため、今後のメンテナンスの参考にもなります。

- 事故のリスク軽減: 誤った取り付けによる事故のリスクを大幅に減らすことができます。特にブレーキは、命に関わる重要な部分なので、安全性を最優先に考えるべきです。

ブレーキシューの交換は、決して難しい作業ではありませんが、自転車の安全に関わる重要なメンテナンスです。

自分で交換するにしても、自転車店に依頼するにしても、正しい知識と方法で行うことが何よりも大切です。

自分のスキルや状況に合わせて、最適な方法を選びましょう。

まとめ:安全な自転車ライフのために

自転車のブレーキシューは、タイヤやチェーンと同様に、安全な走行に欠かせない消耗品です。

日々の使用によって確実に摩耗し、その性能は少しずつ低下していきます。

制動力の低下は、いざという時の危険回避能力を著しく損ね、重大な事故につながる可能性を秘めています。

この記事では、多くの人が気になる100均のブレーキシューの実用性から、ブレーキシューの交換時期、種類ごとの特徴、そしてリムの素材に合わせた選び方、さらにDIYでの交換の可否まで、幅広く解説してきました。

100均のブレーキシューは、その手軽さゆえに魅力的ですが、品質面や安全性においては専門の自転車用品に及ばない点が多いことをご理解いただけたかと思います。

あくまで緊急時の応急処置や短期間の使用に限定し、常用することは避けるべきです。

あなたの安全を守るためにも、適切な品質のブレーキシューを選ぶことが重要です。

ブレーキシューの交換時期は、見た目の摩耗限界ラインや、制動力の低下、異音の発生など、様々なサインで判断できます。

これらのサインを見逃さず、早めに交換することで、リムの損傷を防ぎ、修理費用を抑えることにも繋がります。

日頃からブレーキシューの状態をこまめにチェックし、適切なタイミングで交換する習慣をつけましょう。

また、ブレーキシューには「ワンピース型」と「カートリッジ型」があり、それぞれに交換の手軽さや経済性が異なります。

さらに、自転車に搭載されているブレーキの種類(キャリパーブレーキ、Vブレーキなど)によって適合するブレーキシューの形状が異なります。

そして何よりも重要なのが、リムの素材に合わせたブレーキシュー選びです。

特にカーボンリムを使用している場合は、必ず「カーボンリム専用」と明記されたブレーキシューを使用しなければ、リムの損傷や重大な事故につながる恐れがあります。

ブレーキシューの交換は、適切な工具と手順さえ知っていれば、自分で行うことも可能です。

費用を抑え、自転車の構造を学ぶ良い機会にもなります。

しかし、ブレーキは命に関わる重要な部品であるため、少しでも不安がある場合は、無理をせず専門の自転車店に依頼することを強くお勧めします。

プロの整備士に任せることで、確実に安全な状態に整備してもらえ、安心して自転車に乗ることができます。

安全な自転車ライフを送るためには、ブレーキシューへの理解と、適切なタイミングでの交換、そして日頃の点検が不可欠です。

この記事が、あなたの自転車のブレーキシュー選びとメンテナンスの一助となり、快適で安全なサイクリングを楽しんでいただくための情報となれば幸いです。