「最近買った自転車、変速がスムーズで快適だな。でも、この『内装ギア』って、一体どういう仕組みなんだろう?」

シティサイクルや電動アシスト自転車で広く採用されている内装ギア。

外装ギアのようにチェーンが移動する様子が見えないため、その仕組みが不思議に感じる方も多いのではないでしょうか。

また、ギアに関連するパーツの名称がわからず、メンテナンスや修理の際に困ってしまうこともあるかもしれません。

この記事では、自転車の内装ギアの基本的な仕組みから、関連パーツの名称、外装ギアとの違い、さらにはご自身でできる簡単なメンテナンス方法まで、初心者の方にもわかりやすく解説します。

この記事を読めば、あなたの愛車の仕組みが理解でき、より快適で安全な自転車ライフを送るための一助となるでしょう。

自転車の内装ギアの基本的な仕組みとは?

自転車ライフナビ・イメージ

内装ギアは、自転車の後輪の中心部分である「ハブ」という筒状の部品の中に、変速機構のすべてが収められているのが最大の特徴です。

雨風や汚れから精密な歯車を守ることができるため、メンテナンスの手間が少なく、通勤や通学、お買い物といった日常使いの自転車に適しています。

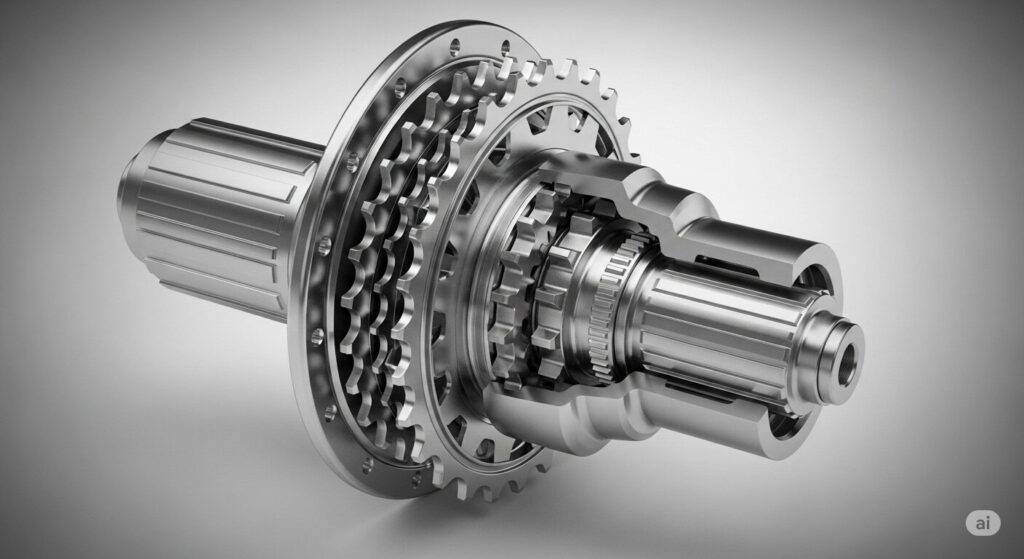

内装ギアの構造をわかりやすく図解

内装ギアの心臓部は「遊星歯車機構(プラネタリーギア)」と呼ばれています。

言葉だけ聞くと難しく感じるかもしれませんが、構造は太陽系の惑星の動きに似ています。

ハブの中心にある太陽のような「サンギア」、その周りを惑星のように公転する複数の「プラネタリーギア」、そしてそれら全体を覆うリング状の「リングギア」の3つが主要な部品です。

ペダルを漕ぐ力は、まず後輪のスプロケット(小さな歯車)に伝わり、それがハブ内部の遊星歯車機構を動かします。

手元のシフターを操作すると、ハブ内部のクラッチが切り替わり、プラネタリーギアとリングギアの噛み合い方が変化します。

この噛み合い方の組み合わせを変えることで、ペダル一回転で後輪が何回転するかという比率(ギア比)が変わり、軽い漕ぎ心地や速く進む漕ぎ心地を生み出しているのです。

停車時でも変速できるのはなぜ?

外装ギアは、チェーンが動いている状態でないと変速できませんが、内装ギアは停車したままでも変速が可能です。

これは、変速の仕組みがハブの内部で完結しているためです。

外装ギアがチェーンを物理的に別の歯車に掛け替えるのに対し、内装ギアはハブ内部のクラッチを切り替えるだけで変速が完了します。

そのため、チェーンが動いているかどうかは関係ありません。

信号待ちで停車している間に、次の走り出しに備えて軽いギアに切り替えておく、といった操作ができるのは内装ギアならではの大きなメリットです。

内装3段・5段・8段の違いと選び方

内装ギアには、主に3段、5段、8段といった段数のバリエーションがあります。

これらの違いは、選択できるギア比の幅と数です。

内装3段

最も一般的で、主にシティサイクル(ママチャリ)に採用されています。

- 1速:坂道などで使う軽いギア

- 2速:平坦な道で使う標準的なギア

- 3速:スピードを出すための重いギア

日常的な範囲での使用であれば、3段で十分な場合が多いでしょう。構造がシンプルなため、価格も比較的安価です。

内装5段・8段

段数が増えるほど、より細かいギア比の選択が可能になります。

- 軽いギアと重いギアの間の選択肢が増え、向かい風や緩やかな坂など、状況に応じた最適な漕ぎ心地を選びやすくなります。

- 最も軽いギアは3段よりもさらに軽くなり、最も重いギアはさらに重くなるため、坂道の多い地域や、少し長めの距離を走る場合に快適性が向上します。

ご自身の走る環境や用途に合わせて、適切な段数を選ぶことが大切です。坂道が多いなら5段以上、平坦な道がメインなら3段、というように考えてみると良いでしょう。

自転車のギア関連パーツの名称と役割

自転車ライフナビ・イメージ

自転車の変速操作に関わるパーツは、ハンドル周り、足回り、後輪周りに分かれています。それぞれの名称と役割を知っておくと、メンテナンスや自転車店での相談がスムーズになります。

ハンドル周りのパーツ:シフター・グリップ

ハンドル周りは、変速の指令を出す重要な部分です。

- シフター:変速操作を行うためのレバーやグリップです。「グリップシフト(グリップを回すタイプ)」や「ラピッドファイヤー(レバーを指で押すタイプ)」などがあります。内装ギアではグリップシフトが多く採用されています。

- グリップ:ハンドルを握る部分のゴムや樹脂製のパーツです。グリップシフトの場合は、グリップの一部がシフターと一体化しています。

足回り・駆動系のパーツ:クランク・チェーンリング

ペダルを漕ぐ力を後輪に伝えるためのパーツ群です。

- クランク:ペダルが取り付けられている棒状のパーツです。左右一対で、これを回すことでチェーンが動きます。

- チェーンリング:クランクの根元についている大きな歯車です。フロントギアとも呼ばれます。内装ギアの自転車では、この歯車は1枚のみです。

後輪ハブ周辺のパーツ名称

変速機構の本体と、それに関連するパーツが集まっています。

- ハブ:後輪の中心にある筒状のパーツ。内装ギアの変速メカニズムはこの中にあります。

- スプロケット:ハブに取り付けられている小さな歯車です。コグとも呼ばれます。チェーンから伝えられた力を受け取ります。

- ベルクランク(カセットジョイント):シフターからのワイヤーの動きを、ハブ内部の機構に伝えるためのパーツです。ハブの側面に取り付けられています。

内装ギアと外装ギアのメリット・デメリット比較

自転車ライフナビ・イメージ

自転車選びでよく比較されるのが、内装ギアと外装ギアです。それぞれの長所と短所を理解し、自分の使い方に合ったものを選びましょう。

メンテナンス性の違い

- 内装ギア:変速機構がハブに密閉されているため、雨やホコリの影響を受けにくく、基本的にメンテナンスフリーです。チェーンが外れにくいのも大きなメリットです。ただし、内部で故障が起きた場合は、専門的な知識と工具が必要なため、自転車店での修理が基本となります。

- 外装ギア:変速機や歯車がむき出しのため、こまめな清掃や注油が必要です。雨や泥で汚れやすく、放置すると錆や動作不良の原因になります。一方、構造がシンプルなため、基本的な調整や修理は自分で行いやすいという側面もあります。

走行性能とギア比の違い

- 内装ギア:ペダルを止めていても変速でき、操作が直感的です。ただし、構造上、外装ギアに比べて若干の重量増があり、ペダルを漕いだ際のエネルギー伝達効率がわずかに劣ると言われています。ギアの段数も外装ギアほど多くはありません。

- 外装ギア:非常に多くの段数(20段以上も可能)と幅広いギア比を選択できるため、本格的なスポーツ走行や長距離サイクリングに向いています。軽量なモデルが多く、ダイレクトな走行感が得られます。

故障リスクと耐久性の違い

- 内装ギア:外部からの衝撃に強く、転倒しても変速機が破損するリスクはほとんどありません。非常に頑丈で耐久性が高いと言えます。

- 外装ギア:ディレイラー(変速機)が外に張り出しているため、転倒したり、どこかにぶつけたりすると、変形や破損につながるリスクがあります。

| 比較項目 | 内装ギア | 外装ギア |

| メンテナンス性 | ◎ ほぼ不要 | △ こまめな清掃・注油が必要 |

| 停車中変速 | ◎ 可能 | × 不可能 |

| 耐久性・故障 | ◎ 衝撃に強く壊れにくい | △ 転倒などで破損しやすい |

| 重量 | △ やや重い | ◎ 軽い |

| ギア比の幅 | 〇 やや狭い | ◎ 非常に広い |

| 走行効率 | 〇 わずかにロスがある | ◎ ダイレクトで高効率 |

内装ギアによくあるトラブルと原因

自転車ライフナビ・イメージ

耐久性の高い内装ギアですが、長く使っているといくつかのトラブルが発生することもあります。主な症状と原因を知っておきましょう。

ギア変速がスムーズにいかない

最もよくあるトラブルです。シフターを操作してもギアが変わらない、あるいは意図しないタイミングでギアが変わってしまうといった症状です。

- 主な原因:シフターとハブをつなぐワイヤーの「伸び」や「緩み」がほとんどです。ワイヤーは使っているうちに少しずつ伸びてくるため、定期的な調整が必要になります。

ペダルを漕ぐと異音がする

ペダルを漕いだときに「カチカチ」「ガチャガチャ」といった音がする場合、いくつかの原因が考えられます。

- 主な原因:チェーンの油切れや汚れ、チェーンの伸び、ハブ内部の潤滑不足などが考えられます。まずはチェーンの状態を確認してみましょう。それでも改善しない場合は、ハブ内部の問題の可能性があるため、自転車店に相談するのが賢明です。

チェーンが外れやすいときのチェックポイント

内装ギアは基本的にチェーンが外れにくい構造ですが、頻繁に外れる場合は異常のサインです。

- チェックポイント:チェーンの「張り具合」が適切か確認しましょう。チェーンが緩みすぎていると、段差の衝撃などで外れやすくなります。また、長年の使用でチェーンやスプロケットの歯が摩耗している場合も、外れやすくなる原因です。

自分でできる!内装ギアの調整とメンテナンス

自転車ライフナビ・イメージ

専門的な分解整備はプロに任せるべきですが、日常的な簡単な調整やメンテナンスは自分で行うことができます。愛車を長持ちさせるためにも、ぜひ実践してみてください。

ワイヤーの伸びを調整する方法

変速が不調になった場合、ほとんどはワイヤー調整で改善します。

- まず、ギアを特定の位置に合わせます。多くの内装3段変速では、シフターを「2」に合わせます。

- 次に、後輪ハブのベルクランク付近にある「調整窓」を確認します。

- その窓の中に、黄色や赤色の目印となる線(標線)が見えます。この線が、定められた位置(多くは2本の線の間に収まるように)に来るように、シフターの根元やワイヤーの途中にある「調整ネジ」を回して調整します。

- 調整後、何度か変速操作を行い、スムーズにギアが切り替わるか確認しましょう。

※調整方法はメーカーやモデルによって若干異なります。自転車の取扱説明書を確認するのが最も確実です。

日常的に行うべき簡単な清掃

自転車をきれいに保つことは、見た目だけでなく性能維持にもつながります。

- 用意するもの:乾いた布や使い古しのタオル

- 清掃箇所:チェーン、チェーンリング(前の歯車)、スプロケット(後ろの歯車)を中心に、付着した砂やホコリ、古い油汚れを拭き取ります。水洗いは、ハブ内部への水の侵入リスクがあるため、なるべく避けましょう。

注油の頻度と正しいやり方

チェーンの動きを滑らかにし、錆を防ぐために注油は欠かせません。

- 頻度の目安:走行距離にもよりますが、1〜2ヶ月に一度程度が目安です。「チェーンの音が気になり始めたら」と覚えておくと良いでしょう。

- 正しいやり方:

- まず、上記の清掃を行い、チェーンの汚れを落とします。

- 自転車用のチェーンルブ(潤滑油)を、チェーンのコマ一つ一つに少量ずつ垂らしていきます。スプレータイプの場合は、周囲に飛び散らないよう布などでガードしながら吹き付けます。

- 注油後、ペダルをゆっくり回して油を全体に行き渡らせます。

- 最後に、余分な油を布で軽く拭き取ります。油が多すぎると、かえってホコリや砂を吸着してしまう原因になります。

まとめ:内装ギアの仕組みを理解して快適な自転車ライフを

自転車ライフナビ・イメージ

今回は、自転車の内装ギアの仕組みや関連パーツの名称、メンテナンス方法について詳しく解説しました。内装ギアは、後輪ハブの内部にある「遊星歯車機構」によって、停車中でもスムーズな変速を可能にする、非常に優れたシステムです。そのメリット・デメリットを外装ギアと比較することで、なぜシティサイクルに多く採用されているのか、ご理解いただけたのではないでしょうか。

変速の調子が悪いと感じたら、まずはワイヤーの調整を試してみる。定期的にチェーンを綺麗にして注油する。こうした簡単なメンテナンスを自分で行うだけで、愛車の寿命は大きく延び、日々の走行も格段に快適になります。この記事で得た知識が、あなたの自転車ライフをより豊かで安全なものにする一助となれば幸いです。